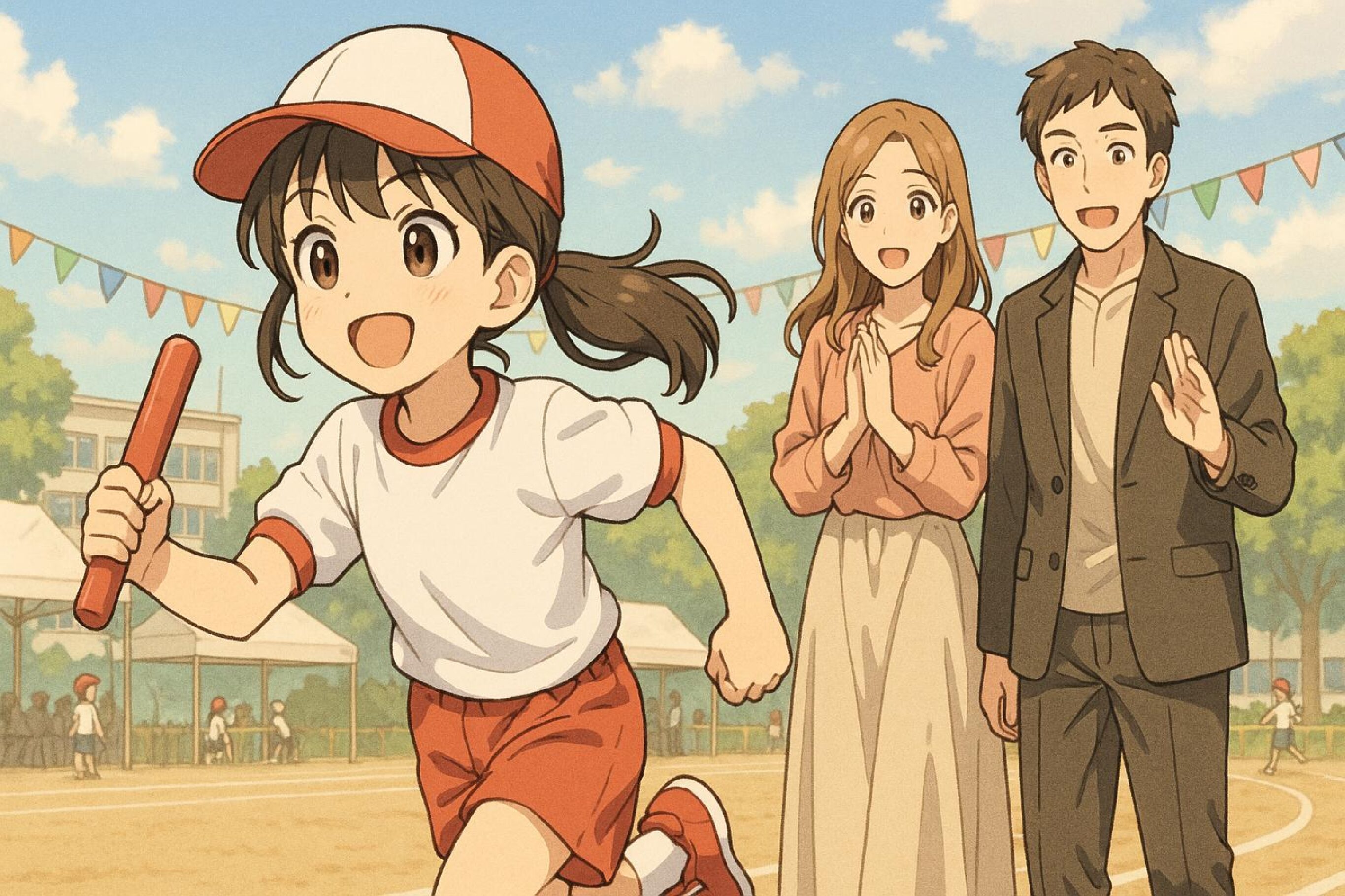

秋や春になると全国の学校で行われる「運動会」。子どもから大人まで、誰もが一度は経験したことがある日本の定番行事ですよね。でも、そもそも運動会ってなぜあるの?どこから始まったの?という素朴な疑問に、あなたは答えられますか?

今回は、運動会の起源や開催の目的、そして全国で行われているちょっと変わった運営スタイルまで、意外と知られていない運動会の「裏側」に迫ります!

運動会の起源はいつ?どこから始まったの?

明治時代の「陸上競技会」がルーツ

日本で初めて運動会が開催されたのは、1874年(明治7年)のこと。今の東京大学の前身である「第一大学区第一番中学」(現・筑波大学附属中学校)で、「陸上競技会」として行われたのが始まりです。

当時は明治政府が「富国強兵」や「体力づくり」に力を入れており、西洋文化の影響を受けた学校教育の一環としてスポーツイベントが導入されました。

軍事訓練的な意味もあった

初期の運動会は、実は軍事訓練の要素も強かったと言われています。整列、行進、規律など、戦争に備える人材育成の一面がありました。今でも「隊形移動」や「行進」などの名残が運動会に見られるのはそのためです。

運動会を開催する目的とは?

体力向上と協調性の育成

運動会の最大の目的は、子どもたちの体力を高めることです。しかし、それだけではありません。チーム対抗で競い合う中で、協力する心や仲間意識、ルールを守る大切さを学ぶ場でもあります。

現代の運動会では、「勝ち負けよりも楽しさ重視」「みんなでゴールする競技」など、協調性を重んじた運営も増えてきています。

保護者や地域との交流

もうひとつの大きな目的は、家庭や地域とのつながりを深めること。保護者が応援に参加したり、PTAが運営を手伝ったり、地域のお年寄りと子どもが一緒に競技をしたりと、世代を超えた交流の場でもあるのです。

他の国にはない?日本の運動会の特徴

運動会は“日本独自の文化行事”?

実は、運動会のような大規模な学校行事を毎年恒例で行うのは、世界でも珍しいといわれています。欧米諸国ではスポーツはクラブ活動で行われることが多く、学年を越えた全校的な運動会はあまり見られません。

また、日本のように「親がシートを敷いてお弁当を持参」「徒競走の順位で盛り上がる」といった文化も、かなり独特です。

掛け声や応援合戦も日本ならでは

赤組・白組に分かれて競う「応援合戦」や「全校での大玉送り」など、全体で盛り上がる一体感のある競技スタイルも日本の特徴です。まさに、「体育+文化祭」のような融合イベントになっています。

実際にあった!ユニークな運動会運営例

ユニークすぎる競技の数々

全国には思わず笑ってしまうような変わった競技や演出のある運動会が存在します。例えば:

-

借り人競争:お題の紙を引いて「その条件に合う人を探して一緒にゴール」

-

仮装リレー:全員がコスプレして走る、笑いあり涙ありの大乱戦

-

地元名物早食いリレー:たこ焼き、からあげなどを食べながらバトンパス!

こうした競技は地域性が出ると同時に、子どもも大人も一緒に楽しめる工夫がされていて、近年人気が高まっています。

夜に開催する“ナイト運動会”

猛暑を避けるために、夕方から夜にかけて開催する「ナイト運動会」も登場しています。イルミネーションやライトアップを取り入れて、幻想的な雰囲気の中で競技を行うというスタイルは、まるで夏祭りのような盛り上がりです。

参加型から観戦型へ?形を変える運動会

近年は、「運動が苦手な子どもへの配慮」や「保護者の負担軽減」を理由に、観戦型・発表型の運動会へ移行する学校も増えています。徒競走よりもダンスや表現活動を重視し、子どもたちが主役として輝ける場を作る工夫が広がっています。

まとめ:運動会は変化しながらも、学びとつながりを育む行事

運動会は、明治時代の軍事訓練からスタートし、今では「協力」「交流」「地域の絆」を育む行事として定着しています。

-

起源は明治時代の陸上競技会

-

目的は体力・協調性・地域とのつながり

-

日本独自の文化行事で、世界的にも珍しい

-

地域や学校によって運営スタイルは多様化中

毎年の恒例行事として「あたりまえ」になっている運動会も、実は深い歴史と意味があることがわかりますね。これからの運動会がどんなふうに変わっていくのか、未来にも注目です!

コメント