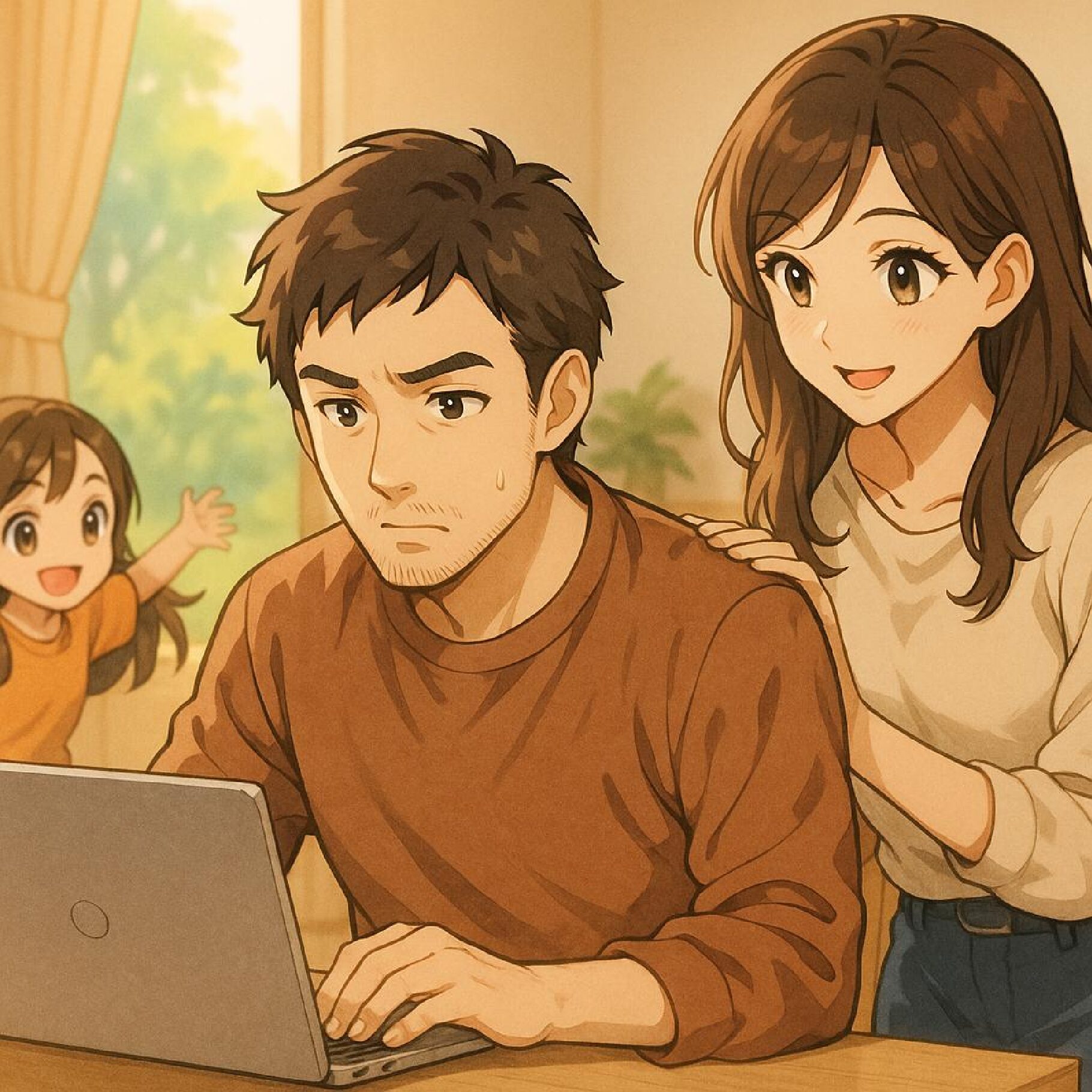

「うちの子は国語が得意だけど算数が苦手」「音楽は好きなのに、社会になると集中できない」

こうした子どもの学びの姿を前に、親としてどう接すればよいか悩むことは多いものです。

子どもの得意分野を伸ばすべきか、それとも苦手分野を克服させるべきか——この記事では、両方のアプローチにそれぞれどんな意義があり、どのようにバランスを取るべきかを、教育方針に迷う親の視点で考えてみます。

子どもには「得意」と「苦手」があって当然

得意不得意は個性のひとつ

小学生の段階で、得意教科と苦手教科があるのはごく自然なことです。たとえば、

-

文章を読むのが得意=国語や社会が得意

-

数字の処理が速い=算数や理科が得意

-

話すのが上手=道徳や発表が得意

というように、子どもの得意不得意は性格や脳の発達段階とも関係しているため、「苦手がある=劣っている」という見方は正しくありません。

親の思い込みがプレッシャーになることも

「誰でもバランスよくできなければいけない」と思い込んでしまうと、苦手教科への指導が過剰になり、子どもにとっては「叱られることが増える教科」=さらに嫌いになるという悪循環を生むことがあります。

そのため、まずは子どもの得意・苦手を“評価”ではなく“観察”の目で見ることが大切です。

得意を伸ばすメリットと方法

自信を育てる最大の武器になる

得意なことに打ち込むとき、子どもは自然と集中し、成功体験を積み重ねることができます。これは自己肯定感の土台となり、勉強以外の場面でも「自分はできる」という前向きな気持ちを育てます。

たとえば国語が得意な子には、

-

読書量を増やす

-

作文コンクールに挑戦する

-

プレゼンやディスカッションを体験する

といったように、得意を「もっと得意」にする学びの機会を意識的に設けることで、自信が育ちます。

学びの相乗効果が生まれる

意外にも、得意分野を伸ばすことが苦手分野の克服につながるケースもあります。たとえば、

-

国語が得意 → 算数の文章問題の理解力が高まる

-

理科が得意 → 社会の地理や時事に興味が広がる

このように、強みを起点に他教科への興味や理解が深まる“波及効果”が期待できるのです。

苦手を克服するメリットと注意点

将来の“つまずき”を防げる

義務教育ではすべての教科がある程度必要とされます。特に算数や国語などの基礎教科は、進学や社会生活にも直結するため、極端な苦手意識がある場合はある程度の克服が必要です。

-

算数が苦手な場合 → 計算アプリや生活に即した練習で感覚を育てる

-

読解力が弱い場合 → 絵本やマンガなどから語彙を増やす

ポイントは、「できない」ではなく「どうしたら分かるか」を一緒に探す姿勢です。

苦手の克服=努力する力を育てる

苦手なことに少しずつ取り組む体験は、子どもにとって“努力する力”を育てる貴重なチャンスです。すぐに結果が出なくても、「続ける力」「挑戦する姿勢」が身につくことは、人生の大きな財産になります。

ただし注意点として、「苦手を克服しなければならない」という親の強い期待がプレッシャーにならないようにすることが重要です。

親が迷ったときの教育バランスの考え方

「得意=柱」「苦手=足元」と考える

家に例えると、得意分野はその子の“柱”であり、苦手分野は“足元”です。柱をしっかり太くしてあげることで、足元のぐらつきも自然と安定していくのです。

-

柱(得意)をどんどん伸ばして自信を育てる

-

足元(苦手)はぐらつかない程度に補強する

このように、両方のバランスを取りながら育てるイメージが、子どもの学びの成長には効果的です。

週単位・月単位で「注力ポイント」を分けてみる

「得意だけだと不安」「苦手ばかりでは嫌になりそう」——そんなときは、週ごと・月ごとにテーマを変えるのも一つの方法です。

-

今週は算数の文章問題を集中的に

-

今月は読書感想文に挑戦してみる

-

来週は理科実験イベントに参加する

このように、学びの対象を区切ることで親も子も気持ちが楽になり、メリハリのある学習ができます。

子どもの個性を尊重する親のかかわり方とは?

「得意を認める」「苦手を否定しない」が基本

子どもの能力や性格に合った接し方を意識するには、

-

得意なことは積極的に褒める

-

苦手なことには焦らず寄り添う

-

「できたね」よりも「よく考えたね」とプロセスを評価する

といった声かけや態度が大切です。得意・不得意を含めた個性をまるごと受け入れる姿勢が、子どもの学びに向かう力を引き出します。

教育のゴールは「学力」より「自己肯定感」

子育てで最も大切なのは、「この子が自分らしく学び続けていける力を育てること」です。学力や成績はその一部であり、目的ではありません。

-

得意を伸ばして自信をつける

-

苦手と向き合って努力する力を育てる

-

親が寄り添うことで安心感を与える

こうした小さな積み重ねが、将来の学びの土台や生きる力をつくっていきます。

まとめ:得意も苦手も、その子の“今”を認めることが第一歩

得意をもっと得意にするのか、苦手を少しでも克服するのか。その選択に正解はありません。子どもの個性やタイミングに応じて、柔軟に方針を変えていくことも大切です。

-

得意=自信の源、伸ばして正解

-

苦手=支え方次第で学ぶ力に

-

親の役目は「導く」より「支える」こと

迷ったときには、「この子にとって一番楽しく学べる方法はどれか?」という問いに立ち返ってみましょう。それが、親子にとっての一番の学びのヒントになるはずです。

コメント