毎年6月になると、全国の神社で「夏越の祓(なごしのはらえ)」という神事が行われます。聞いたことはあるけれど、どんな意味があるのか、なぜ6月に行われるのか、知らない人も多いのではないでしょうか?

この記事では、夏越の祓とは何か、行事の意味、神社での作法や参加方法、茅の輪(ちのわ)くぐりのやり方まで、初心者でもわかるように解説します。

夏越の祓とは?その意味と起源

半年分の「けがれ」を祓う神事

夏越の祓とは、1月から6月までの半年間に積もったけがれや災厄を祓い、心身を清めるための神事です。旧暦に基づく行事で、主に6月30日前後に全国の神社で執り行われます。

私たちは日々の生活の中で、知らず知らずのうちに「罪」や「けがれ」といったものを溜め込んでしまいます。夏越の祓では、そうした目に見えないものをリセットし、これから迎える夏を健康に過ごせるよう願う意味が込められています。

平安時代から続く歴史ある神事

夏越の祓の起源は、古代日本の宮中行事にさかのぼります。『延喜式(えんぎしき)』にも記されており、平安時代にはすでに国家的な年中行事として行われていたとされています。

当時は大勢の人が集まってお祓いを受け、疫病や天災などから身を守るために祈りを捧げました。現代でもこの伝統は受け継がれ、地域に根づいた6月の神社行事として多くの人々に親しまれています。

夏越の祓はいつ行われる?時期と地域の違い

基本は6月30日、ただし神社ごとに異なる場合も

多くの神社では夏越の祓を6月30日またはその直前の週末に実施します。ただし地域や神社の都合により、日付が前後することもあります。参拝を予定している神社の公式サイトで事前に確認するのがおすすめです。

また、夏越の祓の対となる行事として「年越の祓(としこしのはらえ)」が12月に行われるため、1年を前後半に分けて「半年ごとにけがれを祓う」伝統があるのも特徴です。

6月は「水無月」と呼ばれる季節の節目

夏越の祓が行われる6月は、古来「水無月(みなづき)」と呼ばれます。ちょうど梅雨の時期と重なり、湿気や体調不良が気になり始める季節でもあります。

この時期にお祓いを行うことで、心と体を整え、夏本番に向けて気持ちを新たにするという意味合いもあります。

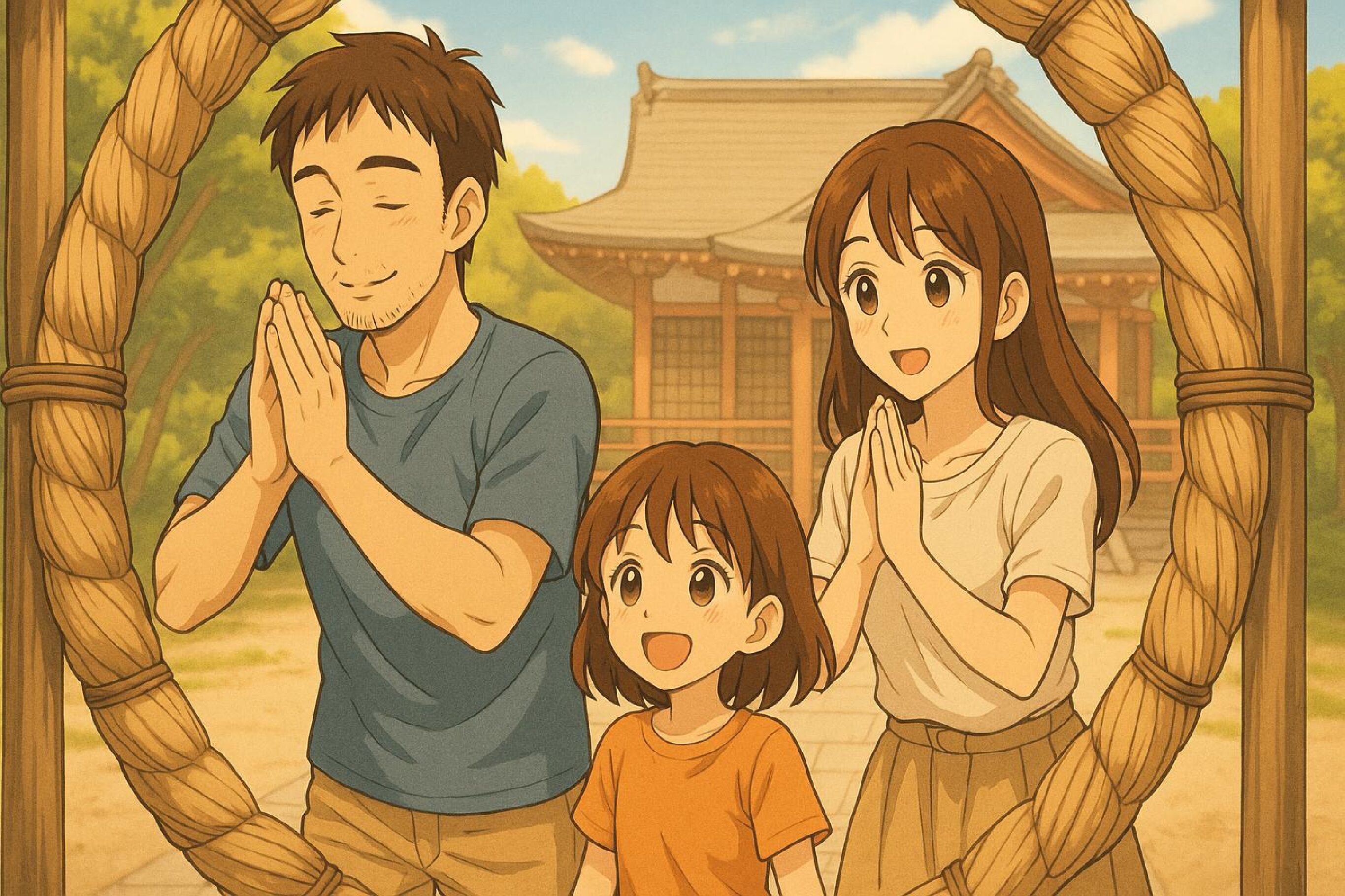

茅の輪くぐりとは?やり方と意味

神社に設置される「茅の輪(ちのわ)」とは

夏越の祓といえば、神社の参道などに設置される、大きな輪の形をした「茅の輪」が象徴的です。茅の輪は、チガヤという植物を束ねて作られ、くぐることでけがれを祓うとされています。

この習慣は、スサノオノミコトの神話に由来するとされ、「茅の輪をくぐると疫病を避けられる」という伝承から全国に広まりました。

茅の輪くぐりの正しいやり方

多くの神社では、以下のような作法で茅の輪くぐりが行われます(神社によって多少異なる場合があります):

-

茅の輪の前で一礼する

-

茅の輪を左まわりに1回くぐる

-

次に右まわりに1回くぐる

-

最後にもう一度左まわりに1回くぐって、計3回くぐる

-

拝殿で参拝する

この動きは「八の字」を描くような形で行われ、身体の清めと無病息災の願いを込めたものです。初めてでも、案内板や神職の指導に従えば安心して参加できます。

夏越の祓で使われる「人形(ひとがた)」とは?

神社によっては、紙で作られた「人形(ひとがた)」や「形代(かたしろ)」を使ったお祓いも行われます。これは自分の名前と年齢を書き、体をなでてけがれを移すことで、代わりに災厄を引き受けてもらうという儀式です。

使用後の人形は神社で焚き上げたり、川や海に流したりして祓い清めます。これもまた、日本古来の「穢れを写し取って祓う」という考え方が反映された行事です。

夏越の祓にふさわしい服装とマナー

服装は清潔感があればOK、特別な準備は不要

夏越の祓は格式高い神事ですが、特別な服装の決まりはありません。ただし神前に立つ行事であるため、以下のような点に注意しましょう。

-

肌の露出が少ない、落ち着いた服装

-

汚れやシワのない清潔な格好

-

サンダルよりもつま先の隠れる靴が理想

フォーマルすぎる必要はありませんが、神社を敬う気持ちが伝わる身だしなみを意識することが大切です。

神社での作法やマナーも忘れずに

参拝時は、鳥居をくぐる前に一礼、手水舎での手洗い・口すすぎ、拝殿での二礼二拍手一礼など、基本的な神社参拝マナーも意識しましょう。

また、茅の輪くぐりや人形奉納の際は、周囲の人と譲り合いながら静かに参加するようにしましょう。

まとめ:夏越の祓で心と体をリセットしよう

夏越の祓は、古来から受け継がれてきた日本の伝統行事のひとつであり、現代人にとっても貴重な「心のデトックス」の機会です。

-

6月30日前後に全国の神社で行われる

-

茅の輪をくぐることで半年分のけがれを祓う

-

人形を使って無病息災を願う神事もある

-

誰でも気軽に参加でき、清らかな気持ちで夏を迎えられる

今年はぜひ、お近くの神社で夏越の祓に参加し、暑い夏を元気に乗り切る準備をしてみませんか?

コメント