秋の風物詩として知られる「七五三」。着物姿の子どもたちが神社に参拝する光景は、日本の伝統文化を象徴する行事のひとつです。しかし、「そもそも七五三とは何なのか?」「なぜ7歳・5歳・3歳でお祝いするのか?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、七五三の由来や意味、そして神社参拝で得られる効果やご利益について、わかりやすく解説します。

七五三とは?基本の意味と概要

七五三は子どもの成長を祝う行事

七五三とは、3歳・5歳・7歳の節目を迎えた子どもの成長を祝い、これからの健やかな成長と長寿を祈願する日本の伝統行事です。毎年11月15日が正式な日とされていますが、現代では10月〜11月にかけて家族の都合や気候の良い日に参拝するケースも増えています。

3歳・5歳・7歳に意味がある理由

-

3歳(髪置きの儀):昔は幼児期に髪を剃る習慣があり、3歳で髪を伸ばし始める節目として祝いました。

-

5歳(袴着の儀):男の子が初めて袴を着る儀式で、一人前の男子として認められる通過儀礼。

-

7歳(帯解きの儀):女の子が大人と同じ帯を結ぶようになり、少女から女性へ成長する節目を祝う儀式。

このように、七五三はただの子どものお祝いではなく、成長の節目を表す意味深い行事なのです。

七五三の歴史とルーツ

平安時代から続く風習

七五三の起源は平安時代にまでさかのぼります。当時は乳幼児の死亡率が高く、無事に成長することが非常に重要でした。そのため節目ごとに神に感謝し、子どもの健康を祈る風習が生まれました。

江戸時代に庶民に広まる

武家や貴族の間で行われていた儀式が、江戸時代になると庶民にも広がり、現在のように「七五三」という形で全国的に定着していきました。

神社参拝で得られる七五三の効果とご利益

健康と成長を祈る効果

七五三の参拝では、子どもの「無病息災」や「健やかな成長」を神様に祈願します。成長の節目に神社で祈ることで、親子の絆を深める機会にもなります。

厄除け・長寿のご利益

古来より、3歳・5歳・7歳は厄年に近いとされ、特に子どもの成長過程で体調を崩しやすい時期です。神社参拝には厄除けの意味もあり、子どもを災厄から守るご利益があると信じられています。

家族の絆を深める行事

参拝後に家族で食事をしたり、写真を残したりすることは、子どもだけでなく家族全員にとって大切な思い出になります。近年では写真館やフォトスタジオでの記念撮影も人気です。

七五三のお祝い方法と現代のスタイル

衣装の選び方

-

男の子:袴やスーツ

-

女の子:着物やドレス

近年では和装だけでなく、洋装での七五三も増えています。写真撮影を重視する家庭では、衣装レンタルも一般的です。

参拝の流れ

-

神社で受付をして祈祷を申し込む

-

本殿でご祈祷を受ける

-

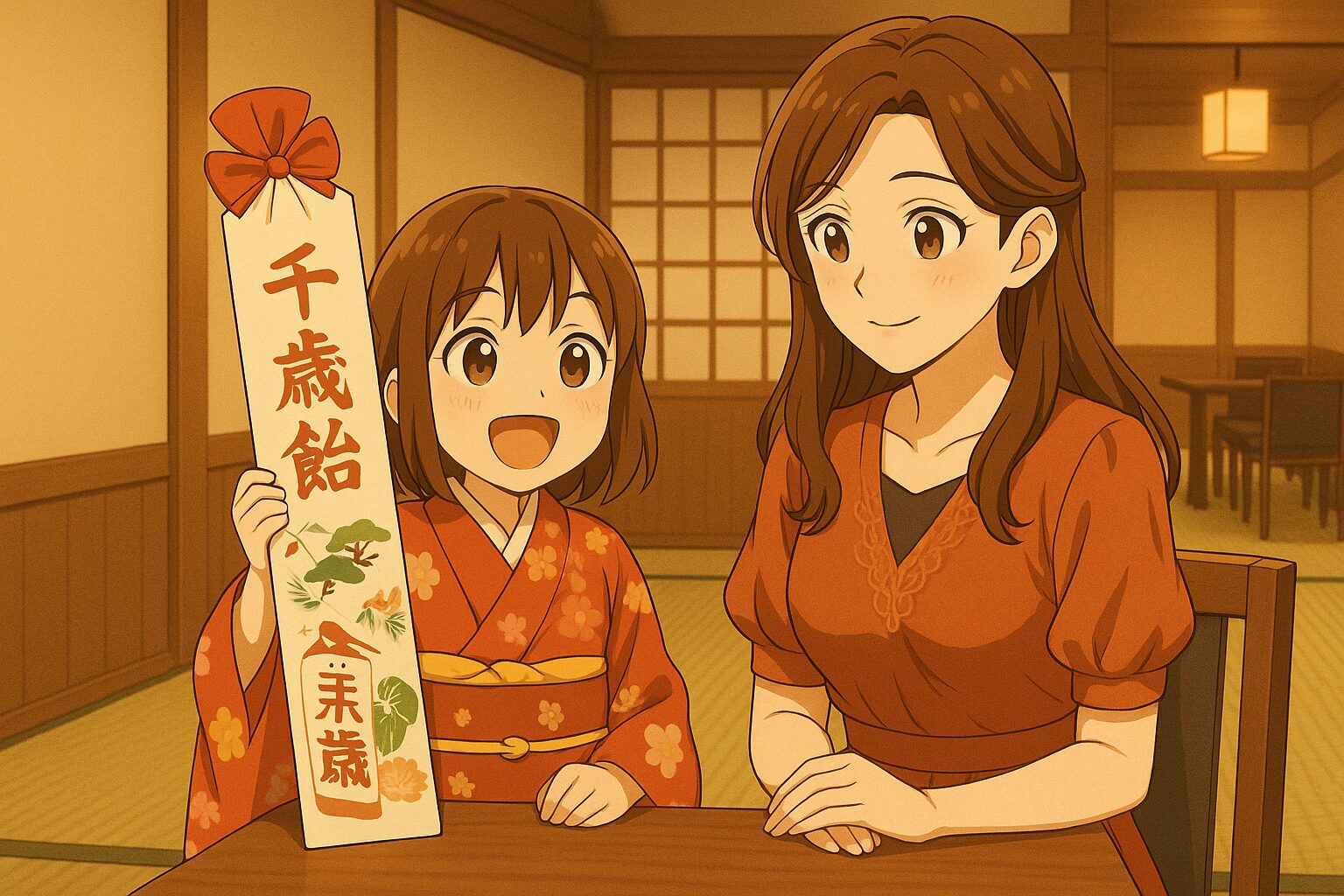

お守りや千歳飴を授かる

-

家族で食事や記念撮影

千歳飴の意味

七五三といえば欠かせないのが「千歳飴」。長く細い形状は「長寿」を願う象徴であり、紅白の色には「めでたさ」「健康」の意味が込められています。

七五三をもっと楽しむためのコツ

写真撮影を工夫する

-

自然光の入る屋外で撮影すると、より柔らかい雰囲気に

-

神社や日本庭園を背景にすると伝統的な雰囲気が増す

家族で思い出を共有する

祖父母も一緒に参加して記念撮影をしたり、成長アルバムを作ったりするのもおすすめです。

参拝後の食事も楽しみに

お祝い膳や和食レストランでの食事は、家族の絆を深める大切な時間になります。

まとめ|七五三は子どもの成長を祝う大切な行事

七五三は、子どもの無事な成長を祝うだけでなく、健康や長寿、厄除けを祈願する意味を持つ日本の伝統行事です。由来や意味を知ることで、神社参拝がより特別で意義ある時間になります。

2025年の秋、ぜひ家族で七五三をお祝いし、大切な思い出を残してみてはいかがでしょうか?

コメント